Contexto histórico

El archipiélago japonés era muy diverso en regiones, así como en culturas y poblaciones de origen diverso. Cerca de tierras chinas, colindando igualmente con las costas de Corea, se desarrollaban unas culturas que, progresivamente, habían ido alcanzando grados de complejidad social donde se aspiraba, igual que ocurrió y ocurría en otras partes del globo, a la unificación total del territorio en manos de un único poder. Esto da lugar a una continua reproducción de confrontaciones sociopolíticas que dan lugar a sistemas económicos con relaciones sociales que, a los occidentales, puede hacernos parecer realmente sistemas similares a los que tuvimos en Europa. Aplicando pues, este esquema eurocéntrico, se diría que el Japón -refiriéndonos al territorio y no a una unidad política- pasó por las fases feudalísticas en transición a lo que podríamos considerar la construcción de un sistema político “moderno”, entendiendo éste como el sometimiento de los distintos señores feudales para la imposición de un único poder con legitimidad y fuerza suficiente como para llevar a cabo reformas centralizadoras y, por consiguiente, la formación de un Estado. Bien, esto es difícil extrapolarlo a Japón, no obstante, podemos encontrar visos de ciertos patrones que encajarían con estas descripciones. La historia de Japón viene a diferenciarse en etapas, en una suerte de historia eventual-lineal, que puede clarificar el desarrollo histórico hasta la llegada de los portugueses y castellanos.

Hacia la unificación: decaimiento de los samuráis

Todo el territorio se encontraba fragmentado políticamente en diversos reinos hasta 1192, donde Minamoto no Yorimoto fundó el shogunato en la ciudad de Kamakura, lo que dio lugar a la creación de un régimen político basado en los samuráis, una clase caballeresca -en términos europeos-, guerrera y que constituían el principal apoyo de los distintos señores feudales. El shogunato se iría desarrollando hasta la edad Muromachi, en el siglo XV, donde se empezó a tambalear el sistema feudal y coincidió con la llegada de los primeros misioneros cristianos2. Hasta el momento, el shogun era la máxima autoridad política entre todos los distintos señores de los distintos reinos, pero progresivamente la autoridad de éste fue decayendo hasta llegar a quebrarse, momento en el que empiezan a darse luchas constantes por el poder.

De este modo, llegaríamos a la aparición de Oda Nobunaga, quien heredó el territorio feudal de su padre como primogénito. En 1560 dará comienzo la empresa de conquista territorial, entablando ya contacto con los portugueses, quienes le venden armamento, fundamentalmente armas de fuego que 3 le proporcionó fuerza suficiente para unificar gran parte del territorio japonés. Prueba de ello y sus intenciones se reflejan en el sello emitido por él: “Unificaré todos los territorios señoriales recurriendo a las armas”4. Hay que poner de manifiesto la importancia de la religión, ya que el mismo Oda mandará a quemar los templos budistas de Enryakuji que representaban una amenaza para sus objetivos, pues eran de gran influencia en los demás señores feudales y samuráis, así como en las clases campesinas. De este modo, subyugará el poder religioso tradicional bajo sus intereses5. Tras esto, el siguiente paso para conseguir la unificación era la modificación de la sociedad para desarrollar los distintos núcleos comerciales de sus territorios, para lo que impulsará la creación de gremios y potenciará el tráfico comercial. Esto supondrá un estímulo en los intercambios culturales internos, así como un mayor dinamismo y fluidez en la comunicación de las regiones del Japón.

Todo este proceso se verá frustrado con el asesinato de Oda Nobunaga en 1582 en el conocido Complot del Templo de Honno-ji, en Kioto y, tras ello, otro señor feudal le sucedió en el control del poder, siendo este Toyotomi Hideyoshi. Seguirá la estela de su antecesor y ampliará los territorios entre las campañas de 1584, 1587 y 1590, dejando en este año su monopolio político y militar presente en el Japón y, de este modo, culminando la unificación del territorio y realizando reformas hacendísticas de carácter impositivo mediante censos de campos de cultivo6. Sin embargo, no llevaría a cabo la creación de un sistema burocrático para todo el territorio y solo enfocó su gobierno al crecimiento y acumulamiento de poder en una suerte de dictador de facto. Como consecuencia, fueron acabándose con los regímenes de grandes latifundios y se siguieron desarrollando las actividades económicas, pasando a una economía monetaria y abandonando la actividad de trueque. Pero, si hay algo que destacar especialmente es la promoción de intercambios comerciales con mayor ímpetu con China y otros países asiáticos7, lo que significa un mayor trasbase cultural en todo el sudeste asiático, algo de vital importancia para la expansión posterior del comercio ibérico y, por tanto, de la evangelización.

Égida Tokugawa: la unificación del Japón

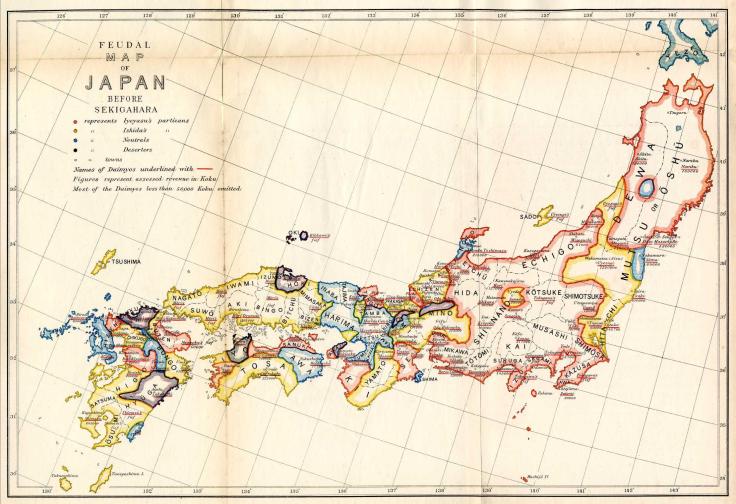

Tras la muerte de Hideyoshi a principios del siglo XVII se produjo un cambio drástico de régimen político, pasando a tomar su lugar Ieyasu, del clan Tokugawa, conocido como Tokugawa Ieyasu. Éste se alzó para conseguir el poder y en 1603 se erigió como shogun de Japón, título concedido por el mismo emperador, abriendo paso al periodo Tokugawa o Edad Edo -la actual ciudad de Tokio-8. Ieyasu establecerá un régimen político de carácter absolutista con la puesta en marcha de una serie de reformas de gran importancia, ya que dividirá Japón en diversas demarcaciones territoriales -han- con señores feudales que se encargarán de su administración. Cada señor feudal tendrá independencia absoluta en sus territorios, siempre y cuando cumpla lealtad al shogun y cumpla una serie de leyes impuestas por él mismo. A este sistema de “domesticación feudal” se le denomina daimyos. Mientras tanto, los enclaves de mayor importancia estratégica, ya sea por su situación geográfica o importancia económica, son administrados por el propio clan del shogun, es decir, el clan Tokugawa. De este modo, protegerán los principales centros, siendo integrados en una suerte de “patrimonio del shogun”, llamado bakufu, mientras que el resto se encuentran sometidos a su poder nominal y legislativo, pero en usufructo lo disfrutan los señores feudales. Esto conforma una administración dual:

Por otro lado, se establece una jerarquía de gobierno, siendo un incipiente proceso de burocratización y creación de un sistema funcionarial, donde vemos al shogun como cabeza política y militar. Bajo él encontramos al oficial auxiliar del shogun, Rojyu, del que depende el bugyo, oficial con funciones administrativas, policiales y judiciales, por no mencionar los distintos hombres asignados en tareas de carácter hacendístico, en la administración central y local, los diversos señores feudales y vasallos, así como el propio poder religioso encarnado en templos budistas y sintoístas que se encuentran bajo el paraguas Tokugawa, lo que le permite mantener toda una política administrativa. Además de esto, se 9 contempla una reestructuración de la sociedad, dividiéndola en cuatro estamentos sociales, siguiendo una estricta clasificación en base a los samuráis, quienes estarían en primer orden social, los agricultores, artesanos y finalmente los comerciantes.

Así, y siguiendo una ideología basada en la preponderancia de la familia frente al individuo y, más aún, del padre y la herencia del primogénito, así como el respeto a las tradiciones y a los mayores, siguiendo el modelo Neo-confuciano, permitió mantener la sociedad prácticamente intacta y cohesionada al poder político de Edo. Por ello, podemos ir vislumbrar como el cristianismo jugará un papel fundamental por su carácter subversivo, además de provoca procesos de mestizaje cultural como vehículo y mediador cultural con la llegada de elementos occidentales en el comercio europeo, especialmente con los portugueses primero y castellanos con la comunión de ambas coronas, al igual que posteriormente con franceses, holandeses y demás países con empresas comerciales, y entender el por qué el cristianismo sería posteriormente perseguido hasta el cierre del mismo Japón a contactos europeos.

Jesús Blanco García

BIBLIOGRAFÍA

- GRUZINSKI, S., ¿Para qué sirve la Historia?, Madrid, Alianza Editorial, 2018.- El pensamiento mestizo. Cultura amerindia y civilización del Renacimiento. Barcelona, Paidós Ibérica, 2007.

- TAKOZAWA, O., Historia de los jesuítas en Japón, Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, 2010.

- SCHIROKAUER, C., LURIE, D., y GAY, S., Breve historia de la civilización japonesa, Barcelona, Edicions Bellaterra, Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental, 2014.

- SUSUMU, I. (ed.), Nihonshi, Tokio, Yamakawa, 1996.

Deja un comentario